–°–ĺ–≥–Ľ–į—Ā–Ĺ–ĺ –ľ–Ķ–∂–ī—É–Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–Ľ–į—Ā—Ā–ł—Ą–ł–ļ–į—Ü–ł–ł —Ä–ĺ–ī —ą–ł–≥–Ķ–Ľ–Ľ –≤–ļ–Ľ—é—á–į–Ķ—ā 4 –≤–ł–ī–į (–Ņ–ĺ–ī–≥—Ä—É–Ņ–Ņ—č):

A.S. dysenteriae ‚ÄĒ 10 —Ā–Ķ—Ä–ĺ–≤–į—Ä–ĺ–≤;

B. S. flexneri ‚ÄĒ 13 —Ā–Ķ—Ä–ĺ–≤–į—Ä–ĺ–≤;

C. S. boydii ‚ÄĒ 15 —Ā–Ķ—Ä–ĺ–≤–į—Ä–ĺ–≤;

D. S. sonnei ‚ÄĒ —Ā–Ķ—Ä–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł –ĺ–ī–Ĺ–ĺ—Ä–ĺ–ī–Ķ–Ĺ.

–Ę–Ķ—Ä–ľ–ł–Ĺ ¬ę–ī–ł–∑–Ķ–Ĺ—ā–Ķ—Ä–ł—Ź¬Ľ –ļ–į–ļ –ļ–Ľ–ł–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā–ł–Ķ —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤—É–Ķ—ā —Ā –ī—Ä–Ķ–≤–Ĺ–ł—Ö –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ. –Ě–į–∑–≤–į–Ĺ–ł–Ķ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ–ł –ī–į–Ĺ–ĺ –ď–ł–Ņ–Ņ–ĺ–ļ—Ä–į—ā–ĺ–ľ –≤ V –≤. –ī–ĺ –Ĺ. —ć. –Ē–ĺ –Ĺ–į—á–į–Ľ–į XIX –≤. –Ņ–ĺ–ī —ć—ā–ł–ľ –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā–ł–Ķ–ľ –ĺ–Ī—ä–Ķ–ī–ł–Ĺ—Ź–Ľ–ł—Ā—Ć –≤—Ā–Ķ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ–ł, —Ā–ĺ–Ņ—Ä–ĺ–≤–ĺ–∂–ī–į—é—Č–ł–Ķ—Ā—Ź –ī–ł–į—Ä–Ķ—Ź–ľ–ł.

–ú–ĺ—Ä—Ą–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ –ł –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ —Ā–≤–ĺ–Ļ—Ā—ā–≤–į. –í–Ņ–Ķ—Ä–≤—č–Ķ —ą–ł–≥–Ķ–Ľ–Ľ—č –Ī—č–Ľ–ł –≤—č–ī–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ—č –≤ 1919 –≥. –ö–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–Ľ–į–Ĺ–ł –ł –ß–į–Ľ–ľ–Ķ—Ä-—Ā–ĺ–ľ, –į —Ä–ĺ–ī –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ –≤ —á–Ķ—Ā—ā—Ć –ö–ł–Ķ—Ā–ł –®–Ļ–≥–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –ĺ–Ņ–ł—Ā–į–Ľ –Ķ–≥–ĺ —ā–ł–Ņ–ĺ–≤–ĺ–Ļ –≤–ł–ī.

–®–ł–≥–Ķ–Ľ–Ľ—č ‚ÄĒ –ľ–Ķ–Ľ–ļ–ł–Ķ –Ņ–į–Ľ–ĺ—á–ļ–ł (2‚ÄĒ3 –ľ–ļ–ľ) —Ā –∑–į–ļ—Ä—É–≥–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ–ł –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–į–ľ–ł. –í –ľ–į–∑–ļ–į—Ö —Ä–į—Ā–Ņ–ĺ–Ľ–į–≥–į—é—ā—Ā—Ź –Ī–Ķ—Ā–Ņ–ĺ—Ä—Ź–ī–ĺ—á–Ĺ–ĺ. –ď—Ä–į–ľ^. –°–Ņ–ĺ—Ä –Ĺ–Ķ –ĺ–Ī—Ä–į–∑—É—é—ā, –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ —ą—ā–į–ľ–ľ—č –ĺ–Ī–Ľ–į–ī–į—é—ā –Ĺ–Ķ–∂–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–į–Ņ—Ā—É–Ľ–ĺ–Ļ. –Ė–≥—É—ā–ł–ļ–ĺ–≤ –Ĺ–Ķ –ł–ľ–Ķ—é—ā ‚ÄĒ –Ĺ–Ķ–Ņ–ĺ–ī–≤–ł–∂–Ĺ—č. –§–į–ļ—É–Ľ—Ć—ā–į—ā–ł–≤–Ĺ—č–Ķ –į–Ĺ–į—ć—Ä–ĺ–Ī—č, —ā–Ķ–ľ–Ņ–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ—č–Ļ opt‚ÄĒ 37¬įC, —Ä–Ě‚ÄĒ 6,8‚ÄĒ 7,2. –Ě–į –Ņ–Ľ–ĺ—ā–Ĺ—č—Ö —Ā—Ä–Ķ–ī–į—Ö –ĺ–Ī—Ä–į–∑—É–Ķ—ā –Ņ–ĺ–Ľ—É–Ņ—Ä–ĺ–∑—Ä–į—á–Ĺ—č–Ķ –≥–Ľ–į–ī–ļ–ł–Ķ –ł —ą–Ķ—Ä–ĺ—Ö–ĺ–≤–į—ā—č–Ķ –ļ–ĺ–Ľ–ĺ–Ĺ–ł–ł. –Ě–į –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā—č—Ö —Ā—Ä–Ķ–ī–į—Ö —Ä–į—Ā—ā—É—ā —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ĺ, —Ö–ĺ—ā—Ź –ī–Ľ—Ź –ļ—É–Ľ—Ć—ā–ł–≤–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź —á–į—Č–Ķ –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑—É—é—ā —Ā—Ä–Ķ–ī—č –ĺ–Ī–ĺ–≥–į—Č–Ķ–Ĺ–ł—Ź.

–†–Ķ–∑–ł—Ā—ā–Ķ–Ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć. –í–ĺ–∑–Ī—É–ī–ł—ā–Ķ–Ľ–ł –Ī–į–ļ—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –ī–ł–∑–Ķ–Ĺ—ā–Ķ—Ä–ł–ł —Ā–ĺ—Ö—Ä–į–Ĺ—Ź—é—ā—Ā—Ź –≤ –≤–ĺ–ī–Ķ, –Ņ–ĺ—á–≤–Ķ, –Ĺ–į —Ä–į–∑–Ľ–ł—á–Ĺ—č—Ö –Ņ—Ä–Ķ–ī–ľ–Ķ—ā–į—Ö –≤ —ā–Ķ—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ 10‚ÄĒ15 —Ā—É—ā–ĺ–ļ. –Ę–Ķ–ľ–Ņ–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–į 60¬į–° —É–Ī–ł–≤–į–Ķ—ā –Ī–į–ļ—ā–Ķ—Ä–ł–ł –≤ —ā–Ķ—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ 10‚ÄĒ20 –ľ–ł–Ĺ—É—ā. –ü–ĺ–ī –ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ł–Ķ–ľ 1% —Ä–į—Ā—ā–≤–ĺ—Ä–į –Ľ–ł–∑–ĺ–Ľ–į, —Ö–Ľ–ĺ—Ä–į–ľ–ł–Ĺ–į —ą–ł–≥–Ķ–Ľ–Ľ—č –Ņ–ĺ–≥–ł–Ī–į—é—ā —á–Ķ—Ä–Ķ–∑ 30 –ľ–ł–Ĺ. –≠—ā–ĺ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā –ĺ –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ —É—Ā—ā–ĺ–Ļ—á–ł–≤–ĺ—Ā—ā–ł –≤–ĺ–∑–Ī—É–ī–ł—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ –ī–ł–∑–Ķ–Ĺ—ā–Ķ—Ä–ł–ł –ļ –ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ł—é –ī–Ķ–∑–ł–Ĺ—Ą–Ķ–ļ—ā–į–Ĺ—ā–ĺ–≤.

–≠–Ņ–ł–ī–Ķ–ľ–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—Ź. –ē–ī–ł–Ĺ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ –ł—Ā—ā–ĺ—á–Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ –ł–Ĺ—Ą–Ķ–ļ—Ü–ł–ł —Ź–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź –Ī–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ –ł –Ī–į–ļ—ā–Ķ—Ä–ł–ĺ–Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć. –ú–Ķ—Ö–į–Ĺ–ł–∑–ľ –∑–į—Ä–į–∂–Ķ–Ĺ–ł—Ź ‚ÄĒ —Ą–Ķ–ļ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ-–ĺ—Ä–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ. –ü—É—ā–ł –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–į—á–ł –ľ–ĺ–≥—É—ā –Ī—č—ā—Ć —Ä–į–∑–Ĺ—č–ľ–ł, –≤ –∑–į–≤–ł—Ā–ł–ľ–ĺ—Ā—ā–ł –ĺ—ā –≤–ł–ī–į –≤–ĺ–∑–Ī—É–ī–ł—ā–Ķ–Ľ—Ź, –į –ł–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ: –Ņ–ł—Č–Ķ–≤–ĺ–Ļ, –≤–ĺ–ī–Ĺ—č–Ļ –ł–Ľ–ł –ļ–ĺ–Ĺ—ā–į–ļ—ā–Ĺ–ĺ-–Ī—č—ā–ĺ–≤–ĺ–Ļ. –Ē–ł–∑–Ķ–Ĺ—ā–Ķ—Ä–ł—Ź —Ä–į—Ā–Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ķ–Ĺ–į –Ņ–ĺ–≤—Ā–Ķ–ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ, —Ö–ĺ—ā—Ź –≤ —Ä–į–∑–Ľ–ł—á–Ĺ—č—Ö —É–≥–ĺ–Ľ–ļ–į—Ö –Ņ–Ľ–į–Ĺ–Ķ—ā—č —Ü–ł—Ä–ļ—É–Ľ–ł—Ä—É—é—ā —Ä–į–∑–Ĺ—č–Ķ –≤–ł–ī—č –ī–ł–∑–Ķ–Ĺ—ā–Ķ—Ä–ł–ł. –Ě–į–Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä, –≤ –ė–Ĺ–ī–ł–ł —Ü–ł—Ä–ļ—É–Ľ–ł—Ä—É–Ķ—ā S. boydii, –≤ –°–®–ź –ĺ—ā–ľ–Ķ—á–į—é—ā —Ä–ĺ—Ā—ā –∑–į–Ī–ĺ–Ľ–Ķ–≤–į–Ķ–ľ–ĺ—Ā—ā–ł, –≤—č–∑–≤–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ S. flexneri, –≤ –†–ĺ—Ā—Ā–ł–ł ‚ÄĒ S. sonnei. –ß–į—Č–Ķ –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ –ī–ł–∑–Ķ–Ĺ—ā–Ķ—Ä–ł—Ź —Ä–į–∑–≤–ł–≤–į–Ķ—ā—Ā—Ź —É –Ľ–ł—Ü —Ā–ĺ —Ā–Ĺ–ł–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ –ł–ľ–ľ—É–Ĺ–ł—ā–Ķ—ā–ĺ–ľ. –Ē–ł–∑–Ķ–Ĺ—ā–Ķ—Ä–ł—é —Ä–Ķ–≥–ł—Ā—ā—Ä–ł—Ä—É—é—ā –≤ —ā–Ķ—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ –≥–ĺ–ī–į, –Ĺ–ĺ —á–į—Č–Ķ –≤ —ā–Ķ–Ņ–Ľ—č–Ļ —Ā–Ķ–∑–ĺ–Ĺ: –ł—é–Ĺ—Ć‚ÄĒ—Ā–Ķ–Ĺ—ā—Ź–Ī—Ä—Ć.

–ü–į—ā–ĺ–≥–Ķ–Ĺ–Ķ–∑ –Ņ–ĺ—Ä–į–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ļ. –í–ĺ–∑–Ī—É–ī–ł—ā–Ķ–Ľ–ł –ī–ł–∑–Ķ–Ĺ—ā–Ķ—Ä–ł–ł —á–Ķ—Ä–Ķ–∑ —Ä–ĺ—ā –Ņ–ĺ–Ņ–į–ī–į—é—ā –≤ –Ė–ö–Ę, –ī–ĺ—Ā—ā–ł–≥–į—é—ā —ā–ĺ–Ľ—Ā—ā–ĺ–Ļ –ļ–ł—ą–ļ–ł –ł —ā–į–ľ –Ņ—Ä–ĺ–Ĺ–ł–ļ–į—é—ā –≤ –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ–ł —Ā–Ľ–ł–∑–ł—Ā—ā–ĺ–Ļ –ĺ–Ī–ĺ–Ľ–ĺ—á–ļ–ł.

–£—Ā–ł–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ —Ä–į–∑–ľ–Ĺ–ĺ–∂–į—é—ā—Ā—Ź –≤ –Ĺ–ł—Ö –ł –ł–Ĺ—Ą–ł—Ü–ł—Ä—É—é—ā —Ā–ĺ—Ā–Ķ–ī–Ĺ–ł–Ķ –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ–ł, –Ī–Ľ–į–≥–ĺ–ī–į—Ä—Ź –ł–Ĺ–≤–į–∑–ł–≤–Ĺ–ĺ–ľ—É —Ą–į–ļ—ā–ĺ—Ä—É. –†–į–∑–ľ–Ĺ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —ą–ł–≥–Ķ–Ľ–Ľ –≤ —ć–Ņ–ł—ā–Ķ–Ľ–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ–į—Ö –≤—č–∑—č–≤–į–Ķ—ā –ľ–Ķ—Ö–į–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–≤—Ä–Ķ–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —ć–Ņ–ł—ā–Ķ–Ľ–ł—Ź, —á—ā–ĺ –Ņ—Ä–ł–≤–ĺ–ī–ł—ā –ļ —Ä–į–∑–≤–ł—ā–ł—é –ī–Ķ—Ą–Ķ–ļ—ā–ĺ–≤ —Ā–Ľ–ł–∑–ł—Ā—ā–ĺ–Ļ –ĺ–Ī–ĺ–Ľ–ĺ—á–ļ–ł –ł –≤–ĺ—Ā–Ņ–į–Ľ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ —Ä–Ķ–į–ļ—Ü–ł–ł –Ņ–ĺ–ī—Ā–Ľ–ł–∑–ł—Ā—ā–ĺ–Ļ —Ā –≤—č—Ö–ĺ–ī–ĺ–ľ —ć–Ľ–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–≤ –ļ—Ä–ĺ–≤–ł –≤ –Ņ—Ä–ĺ—Ā–≤–Ķ—ā –ļ–ł—ą–ļ–ł. –≠–Ĺ–ī–ĺ—ā–ĺ–ļ—Ā–ł–Ĺ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –ĺ—Ā–≤–ĺ–Ī–ĺ–∂–ī–į–Ķ—ā—Ā—Ź –Ņ—Ä–ł —Ä–į–∑—Ä—É—ą–Ķ–Ĺ–ł–ł –Ī–į–ļ—ā–Ķ—Ä–ł–Ļ, –≤—č–∑—č–≤–į–Ķ—ā –ĺ–Ī—Č—É—é –ł–Ĺ—ā–ĺ–ļ—Ā–ł–ļ–į—Ü–ł—é –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ł–∑–ľ–į, —É—Ā–ł–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ņ–Ķ—Ä–ł—Ā—ā–į–Ľ—Ć—ā–ł–ļ–ł –ļ–ł—ą–Ķ—á–Ĺ–ł–ļ–į, –Ņ–ĺ–Ĺ–ĺ—Ā. –ö—Ä–ĺ–≤—Ć –ł–∑ –Ņ—Ä–ĺ—Ā–≤–Ķ—ā–į –ļ–ł—ą–ļ–ł –Ņ–ĺ–Ņ–į–ī–į–Ķ—ā –≤ –ļ–į–Ľ. –ü–ĺ–ī –ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ł–Ķ–ľ —ć–ļ–∑–ĺ—ā–ĺ–ļ—Ā–ł–Ĺ–į –Ĺ–į–Ī–Ľ—é–ī–į—é—ā—Ā—Ź –Ĺ–į—Ä—É—ą–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –≤–ĺ–ī–Ĺ–ĺ-—Ā–ĺ–Ľ–Ķ–≤–ĺ–≥–ĺ –ĺ–Ī–ľ–Ķ–Ĺ–į, —Ā–ĺ —Ā—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ—č –Ĺ–Ķ—Ä–≤–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā–ł—Ā—ā–Ķ–ľ—č.

–ö–Ľ–ł–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ –Ņ—Ä–ĺ—Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź. –ė–Ĺ–ļ—É–Ī–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –Ņ–Ķ—Ä–ł–ĺ–ī –ī–ł–∑–Ķ–Ĺ—ā–Ķ—Ä–ł–ł ‚ÄĒ –ĺ—ā 2 –ī–ĺ 7 –ī–Ĺ–Ķ–Ļ. –ó–į–Ī–ĺ–Ľ–Ķ–≤–į–Ĺ–ł–Ķ –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –Ņ—Ä–ĺ—ā–Ķ–ļ–į—ā—Ć –Ī–Ķ—Ā—Ā–ł–ľ–Ņ—ā–ĺ–ľ–Ĺ–ĺ –ł–Ľ–ł, –Ĺ–į–ĺ–Ī–ĺ—Ä–ĺ—ā, –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć —ā—Ź–∂–Ķ–Ľ–ĺ: —Ā –≤—č—Ā–ĺ–ļ–ĺ–Ļ —ā–Ķ–ľ–Ņ–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–ĺ–Ļ (38‚ÄĒ39¬į–°), –Ľ–ł—Ö–ĺ—Ä–į–ī–ļ–ĺ–Ļ, –ĺ–∑–Ĺ–ĺ–Ī–ĺ–ľ, –Ī–ĺ–Ľ—Ź–ľ–ł –≤ –∂–ł–≤–ĺ—ā–Ķ, –Ņ–ĺ–Ĺ–ĺ—Ā–ĺ–ľ. –ü—Ä–ł –ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–Ļ —Ą–ĺ—Ä–ľ–Ķ –ī–ł–∑–Ķ–Ĺ—ā–Ķ—Ä–ł–ł —É —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į –Ī—č–≤–į–Ķ—ā –ĺ—ā 10 –ī–ĺ 25 –į–ļ—ā–ĺ–≤ –ī–Ķ—Ą–Ķ–ļ–į—Ü–ł–ł –≤ —Ā—É—ā–ļ–ł –≤ –Ĺ–į—á–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā—ā–į–ī–ł–ł –∑–į–Ī–ĺ–Ľ–Ķ–≤–į–Ĺ–ł—Ź. –ó–į—ā–Ķ–ľ –ļ–ĺ–Ľ–ł—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ –ī–Ķ—Ą–Ķ–ļ–į—Ü–ł–Ļ —É–ľ–Ķ–Ĺ—Ć—ą–į–Ķ—ā—Ā—Ź –ł —Ā—ā—É–Ľ –Ņ—Ä–ł–ĺ–Ī—Ä–Ķ—ā–į–Ķ—ā –≤–ł–ī —ā–Ķ—Ä—ā–ĺ–≥–ĺ –ļ–į—Ä—ā–ĺ—Ą–Ķ–Ľ—Ź. –ě–Ĺ —Ā–ĺ—Ā—ā–ĺ–ł—ā –ł–∑ —Ā–Ľ–ł–∑–ł –ł –ļ—Ä–ĺ–≤–ł, –į –≤ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ –Ņ–ĺ–∑–ī–Ĺ–ł–Ļ –Ņ–Ķ—Ä–ł–ĺ–ī –Ĺ–į–Ī–Ľ—é–ī–į—é—ā—Ā—Ź –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ā–ł –≥–Ĺ–ĺ—Ź. –Ě–į–ł–Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ —ā—Ź–∂–Ķ–Ľ–ĺ–Ķ —ā–Ķ—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ĺ–į–Ī–Ľ—é–ī–į—é—ā –Ņ—Ä–ł –ī–ł–∑–Ķ–Ĺ—ā–Ķ—Ä–ł–ł –ď—Ä–ł–≥–ĺ—Ä—Ć–Ķ–≤–į‚ÄĒ–®–ł–≥–į. –ė–Ĺ–ĺ–≥–ī–į –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ—Ć –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—Ö–ĺ–ī–ł—ā—Ć –≤ —Ö—Ä–ĺ–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ—É—é —Ą–ĺ—Ä–ľ—É. –õ–Ķ—ā–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –Ņ—Ä–ł –ī–ł–∑–Ķ–Ĺ—ā–Ķ—Ä–ł–ł –Ĺ–ł–∑–ļ–į—Ź –ł —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā 1 %.

–£ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į –ł–ľ–Ķ–Ķ—ā—Ā—Ź –Ķ—Ā—ā–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –ł–ľ–ľ—É–Ĺ–ł—ā–Ķ—ā –ļ –ī–ł–∑–Ķ–Ĺ—ā–Ķ—Ä–ł–Ļ–Ĺ–ĺ–Ļ –ł–Ĺ—Ą–Ķ–ļ—Ü–ł–ł, –Ņ–ĺ—ć—ā–ĺ–ľ—É –∑–į—Ä–į–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ĺ–Ķ –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į –Ņ—Ä–ł–≤–ĺ–ī–ł—ā –ļ –∑–į–Ī–ĺ–Ľ–Ķ–≤–į–Ĺ–ł—é.

–ü–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ĺ–Ķ—Ā–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –∑–į–Ī–ĺ–Ľ–Ķ–≤–į–Ĺ–ł—Ź –ĺ—Ā—ā–į–Ķ—ā—Ā—Ź –ļ—Ä–į—ā–ļ–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ, –Ĺ–Ķ–Ņ—Ä–ĺ–ī–ĺ–Ľ–∂–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –ł–ľ–ľ—É–Ĺ–ł—ā–Ķ—ā.

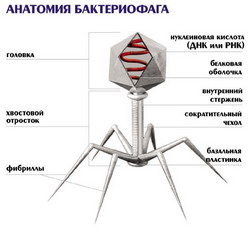

–Ē–Ľ—Ź —ć–ļ—Ā—ā—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ—Ą–ł–Ľ–į–ļ—ā–ł–ļ–ł –ī–ł–∑–Ķ–Ĺ—ā–Ķ—Ä–ł–ł –≤ –ĺ—á–į–≥–į—Ö —ć–Ņ–ł–ī–Ķ–ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –≤—Ā–Ņ—č—ą–Ķ–ļ –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑—É–Ķ—ā—Ā—Ź –ī–ł–∑–Ķ–Ĺ—ā–Ķ—Ä–ł–Ļ–Ĺ—č–Ļ –Ī–į–ļ—ā–Ķ—Ä–ł–ĺ—Ą–į–≥, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ —ā–į–ļ–∂–Ķ –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ–Ĺ—Ź—é—ā –ī–Ľ—Ź —ā–Ķ—Ä–į–Ņ–ł–ł –Ĺ–į—á–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā—ā–į–ī–ł–ł –∑–į–Ī–ĺ–Ľ–Ķ–≤–į–Ĺ–ł—Ź —É –≥—Ä—É–ī–Ĺ—č—Ö –ī–Ķ—ā–Ķ–Ļ. –ö –Ņ—Ä–ĺ—Ą–ł–Ľ–į–ļ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–ľ –ľ–Ķ—Ä–ĺ–Ņ—Ä–ł—Ź—ā–ł—Ź–ľ –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā—Ā—Ź –≤—č–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —Ā–į–Ĺ–ł—ā–į—Ä–Ĺ–ĺ-–≥–ł–≥–ł–Ķ–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ –ł —Ā–ĺ–Ī–Ľ—é–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ľ–ł—á–Ĺ–ĺ–Ļ –≥–ł–≥–ł–Ķ–Ĺ—č.