–Т–љ–µ—И–љ—П—П –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ–∞ —П–і–µ—А–љ–Њ–є –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї–Є, –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–Є—А—Г—О—Й–∞—П —Б —Ж–Є—В–Њ–њ–ї–∞–Ј–Љ–Њ–є –Ї–ї–µ—В–Ї–Є, –Є–Љ–µ–µ—В —А—П–і —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ—Л—Е –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—Й–Є—Е –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –µ–µ –Ї —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ —Н–љ–і–Њ–њ–ї–∞–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ—В–Є–Ї—Г–ї—Г–Љ–∞ (–≠–Я–†). –Ґ–∞–Ї, –љ–∞ –≤–љ–µ—И–љ–µ–є —П–і–µ—А–љ–Њ–є –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ–µ –Њ–±—Л—З–љ–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —А–Є–±–Њ—Б–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –Є –љ–∞ –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ–∞—Е —Н—А–≥–∞—Б—В–Њ–њ–ї–∞–Ј–Љ—Л. –°—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П –Њ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–µ –≤–љ–µ—И–љ–µ–є —П–і–µ—А–љ–Њ–є –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ—Л –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г –Ї–∞–љ–∞–ї–Њ–≤ —Н–љ–і–Њ–њ–ї–∞–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ—В–Є–Ї—Г–ї—Г–Љ–∞, —З—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–µ—В —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ—Г—О –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Є—Е –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ (—А–Є—Б. 106).

–Ґ–∞–Ї —Г –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї, –±–µ–і–љ—Л—Е —Н–љ–і–Њ–њ–ї–∞–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —А–µ—В–Є–Ї—Г–ї—Г–Љ–Њ–Љ, –≤–љ–µ—И–љ—П—П —П–і–µ—А–љ–∞—П –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М —Б–Њ–±–Њ–є вАЬ–Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л–євАЭ –Њ–±—К–µ–Љ —Н–љ–і–Њ–њ–ї–∞–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ—В–Є–Ї—Г–ї—Г–Љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Љ–Њ–ґ–µ—В —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ —Б–Є–љ—В–µ–Ј–µ –±–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є –ї–Є–њ–Є–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–Њ–≤ –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ. –Ю–њ–Є—Б–∞–љ—Л —Б–ї—Г—З–∞–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ—В –≤–љ–µ—И–љ–µ–є —П–і–µ—А–љ–Њ–є –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ—Л –Њ—В—Й–µ–њ–ї—П—О—В—Б—П –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ–љ—Л–µ –≤–∞–Ї—Г–Њ–ї–Є, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–µ—Б—П –≤ –њ—А–Њ–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л–є –Њ—В–і–µ–ї –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞ –У–Њ–ї—М–і–ґ–Є. –°–Њ—Б—В–∞–≤ –ї–Є–њ–Є–і–Њ–≤ –Є –±–µ–ї–Ї–Њ–≤ –≤–љ–µ—И–љ–µ–є —П–і–µ—А–љ–Њ–є –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ—Л –Њ—З–µ–љ—М —Б—Е–Њ–ґ —Б —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ —А–µ—В–Є–Ї—Г–ї—Г–Љ–∞, —З—В–Њ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В –Є—Е –Њ–±—Й–Є–µ –±–Є–Њ—Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є, —З—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ–Љ —А–Є–±–Њ—Б–Њ–Љ –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ, –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –≥–Є–∞–ї–Њ–њ–ї–∞–Ј–Љ—Г. –≠—В–Є —А–Є–±–Њ—Б–Њ–Љ—Л —Б–Є–љ—В–µ–Ј–Є—А—Г—О—В, –Ї–∞–Ї –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ–љ—Л–µ, —В–∞–Ї –Є —Б–µ–Ї—А–µ—В–Є—А—Г–µ–Љ—Л–µ –±–µ–ї–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥—Г—В —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –њ–µ—А–Є–љ—Г–Ї–ї–µ–∞—А–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ, –∞ –Њ—В—В—Г–і–∞ –≤ –њ–Њ–ї–Њ—Б—В–Є —Ж–Є—Б—В–µ—А–љ –≠–Я–†. –Ґ–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ—А–Є —Б—В–Є–Љ—Г–ї—П—Ж–Є–Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П g-–≥–ї–Њ–±—Г–ї–Є–љ–Њ–≤ –≤ –њ–ї–∞–Ј–Љ–Њ—Ж–Є—В–∞—Е –њ–µ—А–≤—Л–µ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В—Л –Ї–ї–µ—В–Њ—З–љ–Њ–є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј—Г—О—В—Б—П –≤ –њ–µ—А–Є–љ—Г–Ї–ї–µ–∞—А–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—В –њ–Њ—П–≤–ї—П—В—М—Б—П –≤ –њ–Њ–ї–Њ—Б—В—П—Е –≠–Я–†. –£ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е –Є —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї –≤–љ–µ—И–љ—П—П –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ–∞ —П–і–µ—А–љ–Њ–є –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї–Є –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є –Є–і–µ–∞–ї—М–љ–Њ —А–Њ–≤–љ—Г—О –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М - –Њ–љ–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞—В—М —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ–є –≤–µ–ї–Є—З–Є–љ—Л –≤—Л–њ—П—З–Є–≤–∞–љ–Є—П –Є–ї–Є –≤—Л—А–Њ—Б—В—Л –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г —Ж–Є—В–Њ–њ–ї–∞–Ј–Љ—Л.

–Т–љ—Г—В—А–µ–љ–љ—П—П –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ–∞ —П–і–µ—А–љ–Њ–є –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї–Є —А–Є–±–Њ—Б–Њ–Љ –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В, –љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б —Д–Є–±—А–Њ–Ј–љ—Л–Љ —Б–ї–Њ–µ–Љ, —П–і–µ—А–љ–Њ–є –ї–∞–Љ–Є–љ–Њ–є (Lamina nucleum limitans), –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –Ј–∞—П–Ї–Њ—А–µ–≤–∞–µ—В —Е—А–Њ–Љ–∞—В–Є–љ –љ–∞ —П–і–µ—А–љ–Њ–є –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї–µ. –°–≤—П–Ј—М —Е—А–Њ–Љ–∞—В–Є–љ–∞ —Б –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ–Њ–є –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –µ–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ–є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О, —Е–Њ—В—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В –њ—А–Є–Љ–µ—А—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Н—В–Є —Б–≤—П–Ј–Є –љ–∞—А—Г—И–∞—О—В—Б—П –њ—А–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–Є —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є —П–і–µ—А–љ–Њ–є –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї–Є. –Ґ–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ –Њ–Њ—Ж–Є—В–∞—Е –∞–Љ—Д–Є–±–Є–є –љ–∞ —Б—В–∞–і–Є–Є –і–Є–њ–ї–Њ—В–µ–љ—Л –≤—Б–µ —Е—А–Њ–Љ–Њ—Б–Њ–Љ—Л —Б–Њ–±–Є—А–∞—О—В—Б—П –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ —П–і—А–∞ –Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —В–µ—А—П—О—В —Б–≤—П–Ј—М —Б —П–і–µ—А–љ–Њ–є –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї–Њ–є. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –њ—А–Є –і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї —Б —В.–љ. –Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л–Љ —В–Є–њ–Њ–Љ –Љ–Є—В–Њ–Ј–∞ –±–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є —П–і–µ—А–љ–Њ–є –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ—Л —В–µ—А—П–µ—В —Б–≤—П–Ј—М —Б —Е—А–Њ–Љ–∞—В–Є–љ–Њ–Љ.

–Ю —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –±–µ–ї–Ї–Њ–≤ –ї–∞–Љ–Є–љ—Л —Г–ґ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М –≤ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ вАЬ–ѓ–і–µ—А–љ—Л–є –±–µ–ї–Ї–Њ–≤—Л–є –Љ–∞—В—А–Є–Ї—БвАЭ, –Ј–і–µ—Б—М –ґ–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –µ—Й–µ —А–∞–Ј –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г—В—М, —З—В–Њ —Н—В–Є —Д–Є–±—А–Є–ї–ї—П—А–љ—Л–µ –±–µ–ї–Ї–Є –љ–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—В –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ—Г—О —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г. –§–Є–±—А–Њ–Ј–љ—Л–є —Б–ї–Њ–є –ї–∞–Љ–Є–љ—Л –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–µ—А–µ—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —А–Њ—Б—В–Њ–Љ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є —П–і—А–∞, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–ї–µ—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —Ж–Є–Ї–ї–∞. –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–µ –і–ї—П –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є —П–і–µ—А–љ–Њ–є –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ—Л –±–µ–ї–Ї–Є –ї–∞–Љ–Є–љ—Л A, C –Є B –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї —Д–Є–±—А–Є–ї–ї—П—А–љ—Л–Љ –±–µ–ї–Ї–∞–Љ V —В–Є–њ–∞ –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Њ—З–љ—Л—Е —Д–Є–ї–∞–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ (—Б–Љ. –љ–Є–ґ–µ), –Є—Е —Д–Є–±—А–Є–ї–ї—П—А–љ—Л–µ –Љ–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А—Л –Љ–Њ–≥—Г—В –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞—В—М –і–Є–Љ–µ—А—Л, —В–µ—В—А–∞–Љ–µ—А—Л, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—В —Д–Є–±—А–Є–ї–ї—Л —В–Њ–ї—Й–Є–љ–Њ–є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 10 –љ–Љ. –°–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Ї–∞—А–Є–Њ–њ–ї–∞–Ј–Љ—Л –њ–Њ–і –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є —П–і–µ—А–љ–Њ–є –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ–Њ–є —В–∞–Ї–Є–µ —Д–Є–±—А–Є–ї–ї—Л –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—В –Њ—А—В–Њ–≥–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л, —З–µ—А–µ–і—Г—О—Й–Є–µ—Б—П —Б —А—Л—Е–ї–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–µ—В—М—О —Н—В–Є—Е –ґ–µ —Д–Є–±—А–Є–ї–ї.

–С–µ–ї–Ї–Є –ї–∞–Љ–Є–љ—Л —Б –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ–Њ–є —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л –і–≤–Њ—П–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ. –Ґ–∞–Ї –ї–∞–Љ–Є–љ B –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Є–љ—В–µ–Ј–∞ –Љ–Њ–і–Є—Д–Є—Ж–Є—А—Г–µ—В—Б—П –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –≥–Є–і—А–Њ—Д–Њ–±–љ–Њ–є –Є–Ј–Њ–њ–µ–љ—В–Є–ї—М–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –≤–±–ї–Є–Ј–Є C-–Ї–Њ–љ—Ж–∞. –≠—В–∞ –ї–Є–њ–Њ—Д–Є–ї—М–љ–∞—П –≥—А—Г–њ–њ–∞ –≤—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б–ї–Њ–є –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ—Л –Є –Ї–∞–Ї –±—Л –Ј–∞—П–Ї–Њ—А–µ–≤–∞–µ—В –ї–∞–Љ–Є–љ—Г –љ–∞ –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ–µ. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ —Ж–µ–ї—Л–є —А—П–і –Є–љ—В–µ–≥—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –±–µ–ї–Ї–Њ–≤ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є —П–і–µ—А–љ–Њ–є –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ—Л (LBR, LAR, —Н–Љ–µ—А–Є–љ –Є –і—А.) —В–∞–Ї–ґ–µ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї—П—О—В –ї–∞–Љ–Є–љ—Л –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –±–µ–ї–Ї–Њ–≤, –≤—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ —Н—В–Њ–≥–Њ —Д–Є–±—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ—П. –≠—В–Є –ґ–µ –±–µ–ї–Ї–Є —Г—З–∞—Б—В–≤—Г—О—В –≤ —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–љ–Є–Є —П–і–µ—А–љ–Њ–є –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ—Л —Б —Е—А–Њ–Љ–∞—В–Є–љ–Њ–Љ.

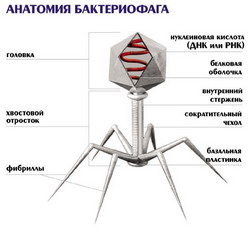

–Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ–є –Є –±—А–Њ—Б–∞—О—Й–µ–є—Б—П –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–Њ–є –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —П–і–µ—А–љ–Њ–є –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —П–і–µ—А–љ–∞—П –њ–Њ—А–∞. –Я–Њ—А—Л –≤ –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—В—Б—П –Ј–∞ —Б—З–µ—В –і–≤—Г—Е —П–і–µ—А–љ—Л—Е –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ –≤ –≤–Є–і–µ –Њ–Ї—А—Г–≥–ї—Л—Е —Б–Ї–≤–Њ–Ј–љ—Л—Е –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Є–є –Є–ї–Є –њ–µ—А—Д–Њ—А–∞—Ж–Є–є —Б –і–Є–∞–Љ–µ—В—А–Њ–Љ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 100 –љ–Љ. –Я—А–Є –∞–ї—М–і–µ–≥–Є–і–љ–Њ–є —Д–Є–Ї—Б–∞—Ж–Є–Є –Є–ї–Є –њ—А–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Љ–µ—В–Њ–і–∞ –Ј–∞–Љ–Њ—А–∞–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –Є —Б–Ї–∞–ї—Л–≤–∞–љ–Є—П –≤ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–љ–љ–Њ–Љ –Љ–Є–Ї—А–Њ—Б–Ї–Њ–њ–µ –≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–ї–Њ–µ —Б–Ї–≤–Њ–Ј–љ–Њ–µ –Њ—В–≤–µ—А—Б—В–Є–µ –≤ —П–і–µ—А–љ–Њ–є –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї–µ –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≥–ї–Њ–±—Г–ї—П—А–љ—Л–Љ–Є –Є —Д–Є–±—А–Є–ї–ї—П—А–љ—Л–Љ–Є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞–Љ–Є (—А–Є—Б. 107). –°–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В—М –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ–љ—Л—Е –њ–µ—А—Д–Њ—А–∞—Ж–Є–є –Є —Н—В–Є—Е —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–Њ–Љ –њ–Њ—А —П–і—А–∞. –Ґ–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —П–і–µ—А–љ–∞—П –њ–Њ—А–∞ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б–Ї–≤–Њ–Ј–љ–∞—П –і—Л—А–∞ –≤ —П–і–µ—А–љ–Њ–є –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї–µ, —З–µ—А–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤–∞ —П–і—А–∞ –Є —Ж–Є—В–Њ–њ–ї–∞–Ј–Љ—Л –Љ–Њ–≥—Г—В —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—В—М—Б—П. –Ъ–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В—Л –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞ –њ–Њ—А –Є–Љ–µ—О—В –±–µ–ї–Ї–Њ–≤—Г—О –њ—А–Є—А–Њ–і—Г.

–ѓ–і–µ—А–љ—Л–є –њ–Њ—А–Њ–≤—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б

(–ѓ–Я–Ъ –Є–ї–Є NPC - nuclear pore complex) –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є —Б—Г–њ—А–∞–Љ–Њ–ї–µ–Ї—Г–ї—П—А–љ—Г—О —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г —Б –Љ.–≤. –±–Њ–ї–µ–µ 125 —Е 106 –Ф–∞, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й—Г—О –Є–Ј –±–Њ–ї–µ–µ 1000 –±–µ–ї–Ї–Њ–≤, –Љ–∞—Б—Б–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤ 30 —А–∞–Ј –±–Њ–ї—М—И–µ —З–µ–Љ —А–Є–±–Њ—Б–Њ–Љ–∞. –С–µ–ї–Ї–Є –ѓ–Я–Ъ –љ–Њ—Б—П—В –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –љ—Г–Ї–ї–µ–Њ–њ–Њ—А–Є–љ–Њ–≤

50-100 –≤–Є–і–Њ–≤. –≠—В–Є –±–µ–ї–Ї–Є —Б–Њ–±—А–∞–љ—Л –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –≤ 12 —Б—Г–±–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–Њ–≤.

–Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤—Л–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –ѓ–Я–Ъ –≤ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–љ–љ–Њ–Љ –Љ–Є–Ї—А–Њ—Б–Ї–Њ–њ–µ, —З—В–Њ –і–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–љ—П—В—М –Є—Е —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ—Г—О –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О. –Т–љ–µ—И–љ–Є–є –і–Є–∞–Љ–µ—В—А –њ–Њ—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 100 –љ–Љ, –∞ –≤—Л—Б–Њ—В–∞ - 75 –љ–Љ. –Т —Ж–µ–ї–Њ–Љ –Њ–љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Д–Є–≥—Г—А—Г —Б –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є –Њ–Ї—В–Њ–≥–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–Є–Љ–Љ–µ—В—А–Є–Є. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Њ—З–µ–љ—М –≤–њ–µ—З–∞—В–ї—П—О—Й–Є–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –ѓ–Я–Ъ, —А–∞–Ј–љ—Л–µ –∞–≤—В–Њ—А—Л –і–∞—О—В —А–∞–Ј–љ—Л–µ —Б—Е–µ–Љ—Л —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞, –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ —Б–Є–Љ–Љ–µ—В—А–Є–µ–є –≤–Њ—Б—М–Љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞.

–Х—Б–ї–Є –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –љ–∞ –ѓ–Я–Ъ –≤ –њ–ї–∞–љ–µ –љ–∞ —Г–ї—М—В—А–∞—В–Њ–љ–Ї–Њ–Љ —Б—А–µ–Ј–µ, —В–Њ –±—А–Њ—Б–∞–µ—В—Б—П –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –≤–Њ—Б—М–Љ—М—О –≥–ї–Њ–±—Г–ї–∞–Љ–Є (—А–Є—Б. 108, 109). –Э–∞ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –ґ–µ –ѓ–Я–Ъ –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –≤–Є–і–љ—Л –Ї–Њ–ї—М—З–∞—В—Л–µ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л. –Ю—В –њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–Њ–≤ –ѓ–Я–Ъ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г —Ж–Є—В–Њ–њ–ї–∞–Ј–Љ—Л –њ—А–Њ—Б—В–Є—А–∞—О—В—Б—П —Д–Є–±—А–Є–ї–ї—П—А–љ—Л–µ –≤—Л—А–Њ—Б—В—Л. –°–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —П–і—А–∞ —В–Њ–ґ–µ —Д–Є–±—А–Є–ї–ї—П—А–љ—Л–µ –≤—Л—А–Њ—Б—В—Л –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—В –Ї–Њ—А–Ј–Є–љ–Ї–Њ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Г—О —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Г—О —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ–Љ. –Т –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є —Ж–µ–љ—В—А —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Д–Є–≥—Г—А—Л –ѓ–Я–Ъ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В вАЬ–њ—А–Њ–±–Ї—ГвАЭ (—Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Г—О –≥—А–∞–љ—Г–ї—Г, –Є–ї–Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–µ—А). –Я–Њ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є (—Б–Љ. —А–Є—Б. 93) —Ж–Є—В–Њ–њ–ї–∞–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Д–Є–ї–∞–Љ–µ–љ—В—Л –Њ—В—Е–Њ–і—П—В –Њ—В —Ж–Є—В–Њ–њ–ї–∞–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –Є–Ј 8 —Б—Г–±—К–µ–і–Є–љ–Є—Ж. –Ь–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ –Є –≤–љ–µ—И–љ–µ–є —П–і–µ—А–љ–Њ–є –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ–Њ–є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П —В–Њ–љ–Ї–Њ–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Ј–≤–µ–Ј–і—З–∞—В–Њ–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ. –¶–Є—В–Њ–њ–ї–∞–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–Љ–Є —Д–Є–ї–∞–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є —Б —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–µ—А–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –Є –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ—П–µ—В –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г –≤–љ–µ—И–љ–µ–є –Є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є —П–і–µ—А–љ–Њ–є –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ–Њ–є. –°—Е–Њ–і–љ–∞—П —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –љ–∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ–µ: –љ—Г–Ї–ї–µ–Њ–њ–ї–∞–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В —Д–Є–ї–∞–Љ–µ–љ—В—Л вАЬ–Ї–Њ—А–Ј–Є–љ—ЛвАЭ. –Ф—А—Г–≥–Є–µ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В—Л –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л –љ–∞ (—А–Є—Б. 110).

–Т–µ—Б—М –ѓ–Я–Ъ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї—П–µ—В—Б—П –Є–љ—В–µ–≥—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –±–µ–ї–Ї–∞–Љ–Є, –≥–ї–Є–Ї–Њ–њ—А–Њ—В–µ–Є–і–∞–Љ–Є gp 210 –Є –†–Ю–Ь 121 –≤ —Б—В–µ–љ–Ї–µ –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ–љ–Њ–є –њ–µ—А—Д–Њ—А–∞—Ж–Є–Є.

–Я–Њ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –њ–Њ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б —П–і–µ—А–љ–Њ–є –њ–Њ—А—Л –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –Ї –Њ—А–≥–∞–љ–µ–ї–ї–∞–Љ –Ї–ї–µ—В–Ї–Є, —В.–Ї. –Є—Е —А–Њ–ї—М –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ –Ј–∞ —П–і–µ—А–љ–Њ-—Ж–Є—В–Њ–њ–ї–∞–Ј–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б–≤—П–Ј—П–Љ–Є.

–†–∞–Ј–Љ–µ—А —П–і–µ—А–љ—Л—Е –њ–Њ—А –Є –Є—Е —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–љ—Л –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П –і–∞–љ–љ–Њ–є –Ї–ї–µ—В–Ї–Є, –љ–Њ –Є –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞, –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ –і–ї—П –≤—Б–µ—Е —Н—Г–Ї–∞—А–Є–Њ—В.

–І–Є—Б–ї–Њ —П–і–µ—А–љ—Л—Е –њ–Њ—А (—Б–Љ. —В–∞–±–ї. 13) –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Њ—В –Љ–µ—В–∞–±–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї: —З–µ–Љ –≤—Л—И–µ —Б–Є–љ—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Л –≤ –Ї–ї–µ—В–Ї–∞—Е, —В–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ –њ–Њ—А –љ–∞ –µ–і–Є–љ–Є—Ж—Г –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–ї–µ—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —П–і—А–∞. –Ґ–∞–Ї, —Г —Н—А–Є—В—А–Њ–±–ї–∞—Б—В–Њ–≤ (–Ї–ї–µ—В–Ї–Є-–њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є —П–і–µ—А–љ—Л—Е —Н—А–Є—В—А–Њ—Ж–Є—В–Њ–≤) –љ–Є–Ј—И–Є—Е –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Њ—З–љ—Л—Е –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б–Є–љ—В–µ–Ј–∞ –Є –љ–∞–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–Є—П –≥–µ–Љ–Њ–≥–ї–Њ–±–Є–љ–∞ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ —П–і—А–µ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 30 —П–і–µ—А–љ—Л—Е –њ–Њ—А –љ–∞ 1 –Љ–Ї–Љ2. –Я–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї —Н—В–Є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Л –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞—О—В—Б—П, –≤ —П–і—А–∞—Е –Ј—А–µ–ї—Л—Е –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї - —Н—А–Є—В—А–Њ—Ж–Є—В–Њ–≤ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–∞—О—В—Б—П —Б–Є–љ—В–µ–Ј—Л –Ф–Э–Ъ –Є –†–Э–Ъ, –Є –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ—А –њ–∞–і–∞–µ—В –і–Њ 5 –љ–∞ –Љ–Ї–Љ2. –Т —П–і–µ—А–љ—Л—Е –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї–∞—Е –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Ј—А–µ–ї—Л—Е —Б–њ–µ—А–Љ–∞—В–Њ–Ј–Њ–Є–і–Њ–≤ –њ–Њ—А—Л –љ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞—О—В—Б—П, —В–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї —Г –Љ–Є–Ї—А–Њ–љ—Г–Ї–ї–µ—Г—Б–Њ–≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є–љ—Д—Г–Ј–Њ—А–Є–є. –Ъ–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ—А –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є–Ј–Љ–µ–љ—П—В—М—Б—П –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –Ї–ї–µ—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —Ж–Є–Ї–ї–∞. –Я–µ—А–≤–Њ–µ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞–љ–Є–µ —З–Є—Б–ї–∞ –њ–Њ—А –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Є —А–Њ—Б—В–µ —П–і–µ—А –њ–Њ—Б–ї–µ –Љ–Є—В–Њ–Ј–∞, –≤—В–Њ—А–Њ–є —Н—В–∞–њ —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є—П —З–Є—Б–ї–∞ –њ–Њ—А –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Є–љ—В–µ–Ј–∞ –Ф–Э–Ъ.

–Ґ–∞–±–ї–Є—Ж–∞ 13. –Ъ–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —П–і–µ—А–љ—Л—Е –њ–Њ—А –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞—Е

–Ю–±—К–µ–Ї—В |

–І–Є—Б–ї–Њ —П–і–µ—А–љ—Л—Е –њ–Њ—А –љ–∞ –Љ–Ї–Љ2. |

–І–Є—Б–ї–Њ –њ–Њ—А –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ —П–і—А–Њ |

–Ъ—Б–µ–љ–Њ–њ—Г—Б, –њ–Њ—З–Ї–Є |

10,05 |

3400 |

–Ъ—Б–µ–љ–Њ–њ—Г—Б, –Њ–Њ—Ж–Є—В |

51,0 |

37,6 —Е 106 |

–Ь—Л—И—М, –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ —В–Ї–∞–љ–Є |

10,83 |

5050 |

–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ —В–Ї–∞–љ–Є |

11,24 |

3930 |

–Ъ—А—Л—Б–∞, –≥–µ–њ–∞—В–Њ—Ж–Є—В |

16,1 |

3800 |

–Ь—Л—И—М, –ї–Є–Љ—Д–Њ—Ж–Є—В |

3,3 |

400 |

–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –ї–Є–Љ—Д–Њ—Ж–Є—В |

4,47 |

700 |

–Я–Њ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є —П–і—А–∞ –њ–Њ—А—Л —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В—Б—П –±–Њ–ї–µ–µ –Є–ї–Є –Љ–µ–љ–µ–µ —А–∞–≤–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ, –љ–Њ –Є—Е —З–Є—Б–ї–Њ —А–µ–Ј–Ї–Њ –њ–∞–і–∞–µ—В –≤ –Љ–µ—Б—В–∞—Е –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є —Б —П–і–µ—А–љ–Њ–є –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї–Њ–є —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –≥–µ—В–µ—А–Њ—Е—А–Њ–Љ–∞—В–Є–љ–∞, —П–і—А—Л—И–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–∞, —В–µ–ї–Њ–Љ–µ—А–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤.

–Я–Њ—А–Њ–≤—Л–µ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б—Л –Љ–Њ–≥—Г—В –≤—Б—В—А–µ—З–∞—В—М—Б—П –Є –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–∞—Е –Ї–ї–µ—В–Ї–Є, –љ–Њ –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ —А–µ–ґ–µ, —З–µ–Љ –≤ —П–і–µ—А–љ–Њ–є –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї–µ. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—А–Њ–≤—Л–µ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б—Л –≤–Є–і–љ—Л –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ –≥—А–∞–љ—Г–ї—П—А–љ–Њ–≥–Њ —Н–љ–і–Њ–њ–ї–∞–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ—В–Є–Ї—Г–ї—Г–Љ–∞. –Ю–љ–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞—О—В—Б—П –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В—Л—Е –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ —Ж–Є—В–Њ–њ–ї–∞–Ј–Љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–Њ–±–Њ–є —В–µ—Б–љ–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–∞—З–Ї–Є –Ј–∞–Љ–Ї–љ—Г—В—Л—Е –њ–ї–Њ—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ–љ—Л—Е –Љ–µ—И–Ї–Њ–≤, —Б–њ–ї–Њ—И—М –њ—А–Њ–љ–Є–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—А–Њ–≤—Л–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞–Љ–Є, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–Љ–Є —В–∞–Ї—Г—О –ґ–µ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г, –Ї–∞–Ї –Є –њ–Њ—А—Л –≤ —П–і–µ—А–љ–Њ–є –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї–µ.

–Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ—Л –њ—А–Є –Љ–Њ—А—Д–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–Є –њ–Њ—А–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–Њ–≤ –≤ —П–і—А–∞—Е –Є –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В—Л—Е –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ–∞—Е –±–ї–∞—Б—В–Њ–і–µ—А–Љ—Л —Н–Љ–±—А–Є–Њ–љ–Њ–≤ –і—А–Њ–Ј–Њ—Д–Є–ї—Л. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –њ—А–Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–µ –Њ—В —Б–Є–љ—Ж–Є—В–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї —Ж–µ–ї–ї—О–ї—П—А–љ–Њ–є —Б—В–∞–і–Є–Є, –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ—А –≤ –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї–∞—Е —П–і–µ—А –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ, –∞ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ—А –≤ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В—Л—Е –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–∞—Е –≤—Л—А–∞—Б—В–∞–µ—В –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –≤ 10 —А–∞–Ј. –Т –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В—Л–µ –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ—Л –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Є—Б—З–µ–Ј–∞—О—В. –Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –љ–∞ —А–∞–љ–љ–µ–є —Б—В–∞–і–Є–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –≤ –±–ї–∞—Б—В–Њ–і–µ—А–Љ–µ –і—А–Њ–Ј–Њ—Д–Є–ї—Л –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В вАЬ—Б—Г–њ–µ—А–њ—А–Њ–і—Г–Ї—Ж–Є—ПвАЭ –њ–Њ—А–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–Њ–≤ (–Є–ї–Є –Є—Е –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–Њ–≤), –Є–Ј–±—Л—В–Њ–Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е вАЬ–≤—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–µ—В—Б—ПвАЭ –≤ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В—Л–µ –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ—Л. –Ґ.–µ. –Љ–∞–Ї—А–Њ–Љ–Њ–ї–µ–Ї—Г–ї—П—А–љ—Л–є –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї—М, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б —П–і–µ—А–љ—Л—Е –њ–Њ—А, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ –Ї –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ—Б–±–Њ—А–Ї–µ –Є –Ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г –≤—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–љ–Є—О –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ–љ—Л–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л.