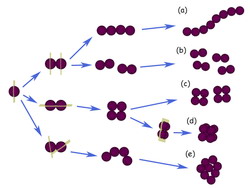

–Я—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Є–і–µ–Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ї–ї–µ—В–Ї–Є —В–Ї–∞–љ–µ–є –≤—Л—Б—И–Є—Е –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –Є–Ј –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞ –Є –Ј–∞—В–µ–Љ —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –і–ї—П —А–Њ—Б—В–∞ –Є –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є—Е in vitro, –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П –њ–µ—А–≤—Л–Љ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є–µ–Љ XX –≤–µ–Ї–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї —Б—В–∞–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Л —А–µ–∞–ї—М–љ—Л, –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤—В–Њ—А–Њ–є —Н—В–∞–њ —А–∞–±–Њ—В, –љ–∞—З–∞–ї–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞ –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Л—А–∞—Й–Є–≤–∞–љ–Є—П –Є —А–µ–њ—А–Њ–і—Г–Ї—Ж–Є–Є –≤ —В–∞–Ї–Є—Е –Ї–ї–µ—В–Ї–∞—Е —Д–Є–ї—М—В—А—Г—О—Й–Є—Е—Б—П –Є–љ—Д–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –∞–≥–µ–љ—В–Њ–≤вАФ–≤–Є—А—Г—Б–Њ–≤. –Ґ—А–µ—В–Є–є —Н—В–∞–њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –≤ –Ї–ї–µ—В–Ї–∞—Е –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤ –≤–Є—А—Г—Б–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞ –і–ї—П –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –≤ –≤–∞–Ї—Ж–Є–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ–њ–∞—А–∞—В–∞—Е, –Є –њ—А–Њ—Б—В–Є—А–∞–µ—В—Б—П –і–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞: 1) —Б—В–∞–ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –≤—Б—В–∞–≤–Є—В—М –≤ –Ї–ї–µ—В–Ї–Є —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Н–Ї–Ј–Њ–≥–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–µ –≥–µ–љ—Л –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –Є—Е —Н–Ї—Б–њ—А–µ—Б—Б–Є—О –Є 2) –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤—Л—А–∞—Й–Є–≤–∞–љ–Є—П –≤ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ –Є–Ј –Њ–і–Є–љ–Њ—З–љ–Њ–є –Ї–ї–µ—В–Ї–Є —Ж–µ–ї–Њ–є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —В–∞–Ї–Є–µ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Є –Є–Ј –Ї–ї–µ—В–Ї–Є, –≤—Л–і–µ–ї—П–≤—И–µ–є –≤ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й—Г—О —Б—А–µ–і—Г –∞–љ—В–Є—В–µ–ї–∞, —В–Њ –≤—Б–µ –Љ–Њ–ї–µ–Ї—Г–ї—Л –∞–љ—В–Є—В–µ–ї –≤ –љ–∞–і–Њ—Б–∞–і–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–Є–і–Ї–Њ—Б—В–Є –±—Л–ї–Є –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є. –Я—А–Є—З–Є–љ—Л –Є —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П —Н—В–Є—Е –і–≤—Г—Е —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–≤ –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і—Г—О—В—Б—П –Є –Њ–љ–Є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ—Г—О—В —Б–Њ–±–Њ–є –љ–∞—З–∞–ї–Њ —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–≥–Њ —Н—В–∞–њ–∞ —А–∞–±–Њ—В –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є.

–І—В–Њ–±—Л –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е —А–∞—Б—В–Є –Є –і–µ–ї–Є—В—М—Б—П –≤ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ, –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–≤–ї–∞–і–µ—В—М —А—П–і–Њ–Љ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Њ–≤ –Є –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є—Е –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ—Л –љ–Є–ґ–µ.

–Э–∞—Г—З–љ—Г—О –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г –і–ї—П —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є —Н—В–Є—Е –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –Ї–ї–µ—В–Ї–µ –Ї–∞–Ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ–Њ–Љ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–µ –ґ–Є–≤—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ–Њ–≤ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ –Є —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Ш–і–µ—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ї–ї–µ—В–Ї–Є —В–Ї–∞–љ–µ–є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –Є–Ј –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞ –Є –Ј–∞—В–µ–Љ —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –і–ї—П —А–Њ—Б—В–∞ –Є –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є—Е in vitro –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ –љ–∞ –±–∞–Ј–µ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–є –Ъ–ї–Њ–і—Г –С–µ—А–љ–∞—А—Г. –Ю–љ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї, —З—В–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–Є–≤—Л–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ—Л —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—В—М –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ—Б—В–≤–Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є, –≤–љ–µ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –≤ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–є —Б—А–µ–і–µ. –Ъ–ї–µ—В–Ї–∞ –≤–љ–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ —В–Њ–ґ–µ –±—Г–і–µ—В —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—М—Б—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П. –Х—Б–ї–Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–Љ–Є –Є –≤–љ–µ—И–љ–Є–Љ–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ–Є –±—Г–і—Г—В –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є, —В–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–∞ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ—Б—В—М —А–Њ—Б—В–∞ –Є –і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ї–ї–µ—В–Ї–Є. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –Ї –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є —Б—А–µ–і, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л—Е –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М –Є —Б—В–Є–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —А–Њ—Б—В –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї –≤–љ–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞.

–І—Г—В—М –њ–Њ–Ј–ґ–µ, –≤ 1885 –≥–Њ–і—Г, –£. –†—Г (W. Roux) –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –≤–љ–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞ –ґ–Є–≤—Л—Е —В–Ї–∞–љ–µ–є –љ–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ. –Ю–љ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї –≤ –ґ–Є–Ј–љ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї—Г –Ї—Г—А–Є–љ–Њ–≥–Њ —Н–Љ–±—А–Є–Њ–љ–∞ –≤ —В–µ–њ–ї–Њ–Љ —Д–Є–Ј–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —А–∞—Б—В–≤–Њ—А–µ. –Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Њ–љ —Б—В–∞–ї –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ, –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–≤—И–Є–Љ—Б—П –њ–Њ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞–Љ —Н–Љ–±—А–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є in vitro. –Я–Њ–Ј–і–љ–µ–µ, –≤ 1897 –≥., –Ы—С–± (Loeb) –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї –≤ –ґ–Є–Ј–љ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Ї–ї–µ—В–Ї–Є –Ї—А–Њ–≤–Є –Є —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —В–Ї–∞–љ–Є –≤ –њ—А–Њ–±–Є—А–Ї–∞—Е —Б —Б—Л–≤–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–є –Є –њ–ї–∞–Ј–Љ–Њ–є –Ї—А–Њ–≤–Є. –Ы—М—О–љ–≥—А–µ–љ (1898) –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П —Н–Ї—Б–њ–ї–∞–љ—В–∞—В–Њ–≤ –Ї–Њ–ґ–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ –ґ–Є–Ј–љ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –≤ –Ї–Є—Б–ї–Њ–є —Б—А–µ–і–µ —Б —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –Ї —А–µ–Є–Љ–њ–ї–∞–љ—В–∞—Ж–Є–Є. –Ф–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ—Л –Ф–ґ–Њ–ї–ї–Є (1903), –љ–∞–±–ї—О–і–∞–≤—И–Є–Љ –і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–ї–µ—В–Ї–Є –≤ –≤–Є—Б—П—З–µ–є –Ї–∞–њ–ї–µ, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–µ–є –ї–µ–є–Ї–Њ—Ж–Є—В—Л —Б–∞–ї–∞–Љ–∞–љ–і—А—Л, –∞ –С–Є–± –Є –≠–≤–Є–љ–≥ (1906) –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї–Є —Н—В–Њ –њ—А–Є –њ–µ—А–µ—Б–∞–і–Ї–µ –ї–Є–Љ—Д–Њ—Б–∞—А–Ї–Њ–Љ–љ–Њ–є —В–Ї–∞–љ–Є —Б–Њ–±–∞–Ї–Є.

–Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—П —А–∞–±–Њ—В—Л –†—Г, –†–Њ—Б—Б –•–∞—А—А–Є—Б–Њ–љ —Г—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї—Г ¬Ђ–≤–Є—Б—П—З–µ–є –Ї–∞–њ–ї–Є¬ї. –Ю–љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–µ –Ї—Г—Б–Њ—З–Ї–Є —В–Ї–∞–љ–Є, –Њ—В—В–Њ—А–≥–љ—Г—В—Л–µ –Њ—В –Љ–µ–і—Г–ї–ї—П—А–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—Г–і–∞ –ї—П–≥—Г—И–Ї–Є –Ї –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –µ–µ –ї–Є–Љ—Д–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —В—А–Њ–Љ–±, –Є –≤—Л–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї –Є—Е –≤ –≤–Є–і–µ –Ї–∞–њ–ї–Є –љ–∞ –љ–Є–ґ–љ–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–µ–Ї–ї–∞, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ—А—Е —Г–≥–ї—Г–±–ї–µ–љ–Є—П –≤ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–љ–Њ–Љ —Б—В–µ–Ї–ї–µ. –Т 1907 –≥. –µ–Љ—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В—М —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —В–∞–Ї–Њ–є ¬Ђ–Ї–∞–Љ–µ—А—Л¬ї —А–Њ—Б—В –љ–µ—А–≤–љ—Л—Е –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –љ–µ–і–µ–ї—М; –Њ–љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї, —З—В–Њ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М —А–Њ—Б—В–∞ —Н—В–Є—Е –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В 20 –Љ–Ї–Љ –Ј–∞ 25 –Љ–Є–љ. –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞–Ї —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В—Л –•–∞—А—А–Є—Б–Њ–љ–∞ –±—Л–ї–Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –Њ—В–≤–µ—В—Л –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є–µ—Б—П –Ї —Д–Є–Ј–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –љ–µ—А–≤–љ—Л—Е –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї –ї—П–≥—Г—И–Ї–Є, –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П, –±—Л–ї–∞ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–∞ –С–∞—А—А–Њ—Г–Ј–Њ–Љ –і–ї—П –і—А—Г–≥–Є—Е –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї —В–Ї–∞–љ–µ–є —В–µ–њ–ї–Њ–Ї—А–Њ–≤–љ—Л—Е –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е. –≠—В–Њ—В –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –≤ 1910 –≥. –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –ї–Є–Љ—Д–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В—А–Њ–Љ–±–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї —В—А–Њ–Љ–± –њ–ї–∞–Ј–Љ—Л –Ї—Г—А–Є—Ж—Л.

–Т 1913 –≥. –Р–ї–µ–Ї—Б–Є—Б –Ъ–∞—А—А–µ–ї—М –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є–ї –њ–ї–∞–Ј–Љ—Г –Ї—А–Њ–≤–Є, –Њ–±–Њ–≥–∞—Й–µ–љ–љ—Г—О —Н–Ї—Б—В—А–∞–Ї—В–Њ–Љ —Н–Љ–±—А–Є–Њ–љ–∞. –Ф–Њ–±–∞–≤–Ї–∞ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Н–Ї—Б—В—А–∞–Ї—В–∞ —Г—Б–Ї–Њ—А—П–ї–∞ —А–Њ—Б—В —В–Ї–∞–љ–µ–є. –Я—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–љ–∞—П –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї–∞ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ—Б—В—М —Г—Б–њ–µ—Е–∞, —З–µ–Љ —В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –Ы–µ–≤–Є—Б (1911) –Є –†–Є–і (1908 –≥.). –†–Є–і –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї –Є–Ј –Ї–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Ј–≥–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Б–≤–Є–љ–Ї–Є –Є –њ—Л—В–∞–ї–∞—Б—М –≤—Л—А–∞—Й–Є–≤–∞—В—М —Н–Ї—Б–њ–ї–∞–љ—В–∞—В—Л –љ–∞ —Б—А–µ–і–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞. –†–∞–±–Њ—В–∞ –Ъ–∞—А—А–µ–ї—П –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–ї–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–∞ –њ–Њ–і –Є–љ—В—А–Є–≥—Г—О—Й–Є–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ вАФ –Ї—Г–ї—М—В–Є–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–љ—Л—Е¬ї –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї. –Ш–љ–Ї—Г–±–∞—Ж–Є—П –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї —Б–µ—А–і—Ж–∞ –Ї—Г—А–Є–љ–Њ—О —Н–Љ–±—А–Є–Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞ 17 —П–љ–≤–∞—А—П 1912 –≥. –Я–µ—А–µ—Б–µ–≤ –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї –≠–±–ї–Є–љ–≥, –Ї–∞–Ї –Њ–љ —Б–∞–Љ –Ј–∞—П–≤–ї—П–ї, —А–∞–±–Њ—В–∞—П —Б –љ–Є–Љ–Є 34 –≥–Њ–і–∞. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Ъ–∞—А—А–µ–ї—М –±—Л–ї —Е–Є—А—Г—А–≥–Њ–Љ –Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б–≤–µ–і—Г—Й–Є–Љ –≤ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞—Е –∞—Б–µ–њ—В–Є–Ї–Є, –Њ–љ —Б–Љ–Њ–≥ –≤–љ–µ—Б—В–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≤–Ї–ї–∞–і –≤ –Ї—Г–ї—М—В–Є–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е in vitro. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Є —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–Љ—Л—Е —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –±—Л–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М –≥—А–Њ–Љ–Њ–Ј–і–Ї–Є–Љ–Є. –Р—Б—Б–Є—Б—В–µ–љ—В—Л –Ъ–∞—А—А–µ–ї—П –±—Л–ї–Є –Њ–і–µ—В—Л –≤ –і–ї–Є–љ–љ–Њ–њ–Њ–ї—Л–µ —А–µ–Ј–Є–љ–Њ–≤—Л–µ —Е–∞–ї–∞—В—Л —В–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–∞ —Б –Ї–∞–њ—О—И–Њ–љ–∞–Љ–Є –і–ї—П –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї—А—Л—В–Є—П –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л. –Я—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А—Л –±—Л–ї–Є –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Є –Њ—В—П–≥–Њ—Й–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є –і–µ—В–∞–ї—П–Љ–Є. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —В–µ—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Л–і–≤–Є–≥–∞–ї–Є—Б—М –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е –Љ–µ—А –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –і–ї—П –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—В–∞–Љ–Є–љ–∞—Ж–Є–Є, –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–∞—Б—М –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А–∞ —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, —З—В–Њ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ —В–Њ—А–Љ–Њ–Ј–Є–ї–Њ –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б, —З–µ–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –µ–Љ—Г. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Є–Љ –±—Л–ї–Њ –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –і–∞–ґ–µ –њ—А–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –∞–љ—В–Є–±–Є–Њ—В–Є–Ї–Њ–≤ –Њ–љ –і–Њ–±–Є–ї—Б—П —Г—Б–њ–µ—Е–∞ –≤ –њ–µ—А–µ—Б–∞–і–Ї–µ –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П —Е–Є—А—Г—А–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —В–µ—Е–љ–Є–Ї—Г –і–ї—П –Њ—В—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є—П –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–є –Є –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–∞ –Є—Е –≤ –љ–Њ–≤—Л–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П —А–Њ—Б—В–∞. –Ъ–∞—А—А–µ–ї—М —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Њ–і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–∞–Љ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —В–µ—Е –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М —Б–і–µ–ї–∞–љ—Л –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –њ–µ—А–µ—Б–∞–і–Ї–Є –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї.

–Т —Е–Њ–і–µ –њ—А–Њ–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –±—Л–ї –≤–љ–µ—Б–µ–љ —А—П–і –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Њ–Ї –≤ —А–µ—Ж–µ–њ—В—Г—А—Г —Б—А–µ–і—Л –Ї—Г–ї—М—В–Є–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Ґ–Є—А–Њ–і –Љ–Њ–і–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–ї —А–∞—Б—В–≤–Њ—А –†–Є–љ–≥–µ—А–∞ –Є –≤ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Ї –Ї—Г—А–Є–љ–Њ–є —Б—Л–≤–Њ—А–Њ—В–Ї–µ –Є —Н–Љ–±—А–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Н–Ї—Б—В—А–∞–Ї—В—Г —Б—В–∞–ї –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Ї–Њ–∞–≥—Г–ї—П—В —Д–Є–±—А–Є–љ–∞. –Ф–ї—П –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П –Ј–∞ –і–µ–ї—П—Й–Є–Љ–Є—Б—П –Ї–ї–µ—В–Ї–∞–Љ–Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е –Ъ–∞–љ—В–Є –≤ 1928 –≥. —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–ї –Љ–µ—В–Њ–і –Ї–Є–љ–Њ—Д–Њ—В–Њ–Љ–Є–Ї—А–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є. –Т —Н—В–Њ—В –ґ–µ –њ–µ—А–Є–Њ–і –±—Л–ї —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є –Њ—З–µ–љ—М —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і –≤ —В–µ—Е–љ–Є–Ї–µ —А–∞–±–Њ—В—Л —Б –Ї–ї–µ—В–Ї–∞–Љ–Є. –Ш–Љ–µ–µ—В—Б—П –≤ –≤–Є–і—Г –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ —В—А–Є–њ—Б–Є–љ–∞ –і–ї—П –≤—Л—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї –Є–Ј —В–Ї–∞–љ–µ–≤–Њ–є –Љ–∞—В—А–Є—Ж—Л, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ–Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—В–∞ –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї–∞ –љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А, –њ–Њ–Ї–∞ –≤ 1937 –≥. –°–Є–Љ–Љ—Б –Є –°—В–Є–і–ї–Љ–∞–љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –µ–µ –і–ї—П –њ–∞—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞–Љ–Є –њ–ї–∞–Ј–Љ—Л. –≠—В–∞ –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї–∞ –і–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—В—М –≤ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞—Е –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї–ї–µ—В–Ї–Є, –∞ –љ–µ —В–Ї–∞–љ–Є.

–Т–њ–µ—А–≤—Л–µ –Ї–ї–Њ–љ—Л –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї –≤ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ –Є–Ј –Њ–і–Є–љ–Њ—З–љ–Њ–є –Ї–ї–µ—В–Ї–Є –±—Л–ї–Є –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ—Л –≠—А–ї–Њ–Љ —Б —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –≤ 1948 –≥–Њ–і—Г. –Ш–≥–ї (1955) —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї –њ–Є—Й–µ–≤—Л–µ –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е. –Ф–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А –њ–Њ–Ї–∞ –≤ 1961 –≥. –•–µ–є—Д–ї–Є–Ї –Є –Ь—Г—А—Е–µ–і –љ–µ –≤—Л–і–µ–ї–Є–ї–Є –ї–Є–љ–Є—О –і–Є–њ–ї–Њ–Є–і–љ—Л—Е –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ (–Э–Ф–°) WI-38, —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–≤—И–∞—П—Б—П –Ї–ї–µ—В–Њ—З–љ–∞—П –ї–Є–љ–Є—П –Є–Љ–µ–µ—В –љ–µ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ю—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –ї–Є–љ–Є–Є WI-38 –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і –µ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ 50 —Г–і–≤–∞–Є–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є. –Я–µ—А–µ–і –Њ—В–Љ–Є—А–∞–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є –і–ї—П –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї —Н—В–Њ–є –ї–Є–љ–Є–Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–µ–љ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ —Б—В–∞—А–µ–љ–Є—П. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–Є –Њ—В–Љ–Є—А–∞–љ–Є–Є —Н—В–Є –Ї–ї–µ—В–Ї–Є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –і–Є–њ–ї–Њ–Є–і–љ—Л–Љ–Є –Є –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –Ј–ї–Њ–Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є. –Ъ–ї–µ—В–Ї–Є, –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј —А–∞–Ї–Њ–≤—Л—Е –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–µ–є –Є–ї–Є —В—А–∞–љ—Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –≤ —Е–Њ–і–µ –Ї—Г–ї—М—В–Є–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г—О—В—Б—П ¬Ђ–±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ—Б—В—М—О¬ї –Є –Ї–Њ—А—А–µ–ї–Є—А—Г—О—В —Б –≥–µ—В–µ—А–Њ–њ–ї–Њ–Є–і–љ–Њ—Б—В—М—О. –Я–µ—А–≤—Л–µ —Б—Г—Б–њ–µ–љ–Ј–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ї–ї–µ—В–Ї–∞—Е –Ј–ї–Њ–Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —В–Ї–∞–љ–µ–є. –≠—В–Њ вАФ –Ї–ї–µ—В–Ї–Є HeLa, –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј —А–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–Є —И–µ–є–Ї–Є –Љ–∞—В–Ї–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Я–µ—А–µ–≤–Є–≤–∞–µ–Љ–∞—П –ї–Є–љ–Є—П –Ї–∞—А—Ж–Є–љ–Њ–Љ—Л —И–µ–є–Ї–Є –Љ–∞—В–Ї–Є –±—Л–ї–∞ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–∞ –µ—Й–µ –≤ 1952 –≥–Њ–і—Г –Ф–ґ–µ–µ–Љ —Б —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –Њ–љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П –Є –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –ї–∞–±–Њ—А–∞—В–Њ—А–Є—П—Е –Љ–Є—А–∞.

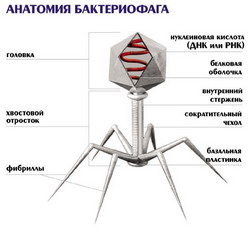

–Я–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є —Н—В–∞–њ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ї—Г–ї—М—В–Є–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–Є–њ–ї–Њ–Є–і–љ—Л—Е –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–љ —Б —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Д–∞–Ї—В–∞, —З—В–Њ –Њ–љ–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б—В–∞–±–Є–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –Њ—В –≤—Б–µ—Е –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –ї–∞—В–µ–љ—В–љ—Л—Е –Є –Њ–љ–Ї–Њ–≥–µ–љ–љ—Л—Е –≤–Є—А—Г—Б–Њ–≤. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –ї–Є–љ–Є–Є –і–Є–њ–ї–Њ–Є–і–љ—Л—Е –Ї–ї–µ—В–Њ–Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—В—М –і–ї—П –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–≤, –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–µ–Љ—Л—Е –і–ї—П –ї—О–і–µ–є. –≠—В–∞ –і–Њ–≥–Љ–∞ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –Є –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П, —Е–Њ—В—П –љ–Њ–≤–µ–є—И–Є–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –≤ –Ї–ї–µ—В–Ї–∞—Е, –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Ј –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л—Е —В–Ї–∞–љ–µ–є, –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ–љ–Ї–Њ–≥–µ–љ–Њ–≤, –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ—Л—Е —В–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–∞–є–і–µ–љ—Л –≤ —В–∞–Ї–Є—Е –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –Њ–љ–Ї–Њ–≥–µ–љ–љ—Л—Е –≤–Є—А—Г—Б–∞—Е, –Ї–∞–Ї –≤–Є—А—Г—Б —Б–∞—А–Ї–Њ–Љ—Л –†–∞—Г—Б–∞ –Є –≤–Є—А—Г—Б —Б–∞—А–Ї–Њ–Љ—Л –Ь–Њ–ї–Њ–љ–Є. –†–∞—Г—Б –µ—Й–µ –≤ 1910 –≥–Њ–і—Г –Є–љ–і—Г—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї—М, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–≤ –њ—А–Њ—Д–Є–ї—М—В—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є —Н–Ї—Б—В—А–∞–Ї—В –Ї—Г—А–Є–љ–Њ–є –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–Є. –≠—В–∞ –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї—М –±—Л–ї–∞ –Є–љ–і—Г—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –†–Э–Ъ-–≤–Є—А—Г—Б–Њ–Љ (–≤–Є—А—Г—Б —Б–∞—А–Ї–Њ–Љ—Л –†–∞—Г—Б–∞). –Я–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –±—Л–ї–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ —А—П–і –≤–Є—А—Г—Б–Њ–≤ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ –Є–љ–і—Г—Ж–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–µ–є, —В–∞–Ї–Є–µ –≤–Є—А—Г—Б—Л –±—Л–ї–Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ—Л –Њ–љ–Ї–Њ–≥–µ–љ–љ—Л–Љ–Є.