Отличительной чертой вакуолярной системы является то, что синтезированные полимеры и продукты их превращений отделены от собственно цитоплазмы, от цитозоля, и становятся изолированными от цитозольных ферментов. Такое разобщение очень важно для одновременного протекания в клетке многих синтетических процессов.

Открытие этой внутриклеточной мембранной структуры произошло на заре электронной микроскопии. В 1945 г. К Портер с сотрудниками изучал фибробласты цыплят в электронном микроскопе. В это время еще не была разработана техника ультратонких срезов, поэтому авторы просматривали клетки на просвет, целиком. В световом микроскопе в фибрибластах после фиксации и окраски видно, что периферия клеток (эктоплазма) окрашивается слабо, в то время как центральная часть клеток (эндоплазма) хорошо воспринимает красители. Портер увидел в электронном микроскопе, что зона эндоплазмы заполнена большим числом мелких вакуолей и каналов, соединяющихся друг с другом и образующих что-то наподобие рыхлой сети (ретикулум). Было видно, что стопки этих вакуолей и канальцев ограничены тонкими мембранами. Так был обнаружен эндоплазматический ретикулум, или эндоплазматическая сеть. Позднее, в 50-х гг., при использовании метода ультратонких срезов удалось выяснить структуру этого образования и обнаружить его неоднородность. Самым же главным оказалось, что эндоплазматический ретикулум (ЭР) встречается практически у всех эукариот.

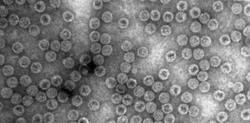

Подобный электронно-микроскопический анализ позволил выделить два типа ЭР: гранулярный (шероховатый) и гладкий.

На ультратонких срезах гранулярный ЭР представлен замкнутыми мембранами, которые образуют на сечениях вытянутые мешки, цистерны или же имеют вид узких каналов (рис. 164, 165). Ширина полостей цистерн может очень варьировать в зависимости от функциональной активности клетки. Наименьшая ширина их может составлять около 20 нм, в расширенном виде они достигают диаметра в несколько мкм. Отличительной чертой этих мембран является то, что они со стороны гиалоплазмы покрыты мелкими (около 20 нм) темными, почти округлыми частицами, гранулами.

Впервые эти гранулы были описаны Дж. Паладе (гранулы Паладе), который доказал, что они представляют собой рибонуклеопротеиды. Теперь хорошо известно, что эти гранулы являются ни чем иным, как рибосомами, связанными с мембранами ЭР. На мембранах рибосомы расположены в виде полисом (множество рибосом, объединенных одной информационной РНК), имеющих вид плоских спиралей, розеток или гроздей. Это работающие, синтезирующие белок рибосомы, которые прикрепляются к мембранам своей большой субъединицей.

Гранулярный (или шероховатый, в отличие от гладкого) ЭР может в клетках быть представлен или в виде редких разрозненных мембран или же в виде локальных скоплений таких мембран (эргастоплазма) (рис. 166). Первый тип гранулярного ЭР характерен для недифференцированных клеток или клеток с низкой метаболической активностью. Эргастоплазма характерна для клеток, активно синтезирующих секреторные белки. Так, в клетках печени гранулярный ЭР собран в отдельные зоны (тельца Берга), так же как в некоторых нервных клетках (тигроид). В клетках поджелудочной железы гранулярный ЭР (эргастоплазма) в виде плотно упакованных друг около друга мембранных цистерн занимает базальную и околоядерную зоны клетки.

Наличие полисом на мембранах однозначно показывает на то, что гранулярный ЭР является важным местом синтеза белков.

Количество рибосом на ЭР четко связано с его синтетической активностью. Так, на мембранах ЭР в клетке несекретирующей молочной железы связывается до 25% клеточных рибосом, после стимуляции лактации их количество там возрастает до 70%. Падение числа рибосом на мембранах ЭР может происходить при дифференцировке клеток. Например, при частичном удалении печени у грызунов резко стимулируется деление клеток в оставшейся части. Это сопровождается редукцией гранулярного ЭР и обеднение его рибосомами: число свободных рибосом, не связанных с мембранами, достигает 40%. Такое же уменьшение числа рибосом, связанных с ЭР, наблюдается при различных патологических состояниях клеток ( при алкагольном хроническом отравлении происходит уменьшение числа связанных рибосом на 25%).

Рибосомы, связанные с мембранами ЭР, участвуют в синтезе белков, выводимых из данной клетки, “экспортируемых” белков.

Действительно, большое число клеток многоклеточных организмов, богатых гранулярным ЭР, синтезирует и выводит огромное количество белков. Так, например, клетки ацинусов поджелудочной железы синтезируют и выделяют массу белков - ферментов, участвующих в расщеплении пищи в кишечном тракте (протеиназы, липазы, нуклеазы и др.); клетки печени - альбумины крови; плазмоциты - g-глобулины; молочной железы - казеин; слюнной железы - пищеварительные ферменты, амилазу и РНКазу и т.д. Такая же картина наблюдается у растений: железистые клетки, выделяющие белковые вещества, богаты гранулярным ЭР. Другими словами, у многоклеточных организмов клетки, богатые эргастоплазмой, синтезируют выводимые из этих клеток белки, необходимые или для работы других клеток, или для выполнения общеорганизменных функций (пищеварительные ферменты, белки плазмы крови, гормоны и др.).

У одноклеточных также можно наблюдать гранулярный ЭР, который, по-видимому, участвует в синтезе выводимых экспортируемых белков. Среди таких белков могут быть не только ферменты внеклеточного пищеварения.

Следовательно, роль гранулярного ЭР заключается не просто в участии в синтезе белков на рибосомах его мембран, но и в процессе сегрегации, обособления этих синтезированных белков, в их изоляции от основных функционирующих белков клетки. Эта функциональная особенность гранулярного ЭР очень важна, так как она связана с целым рядом процессов, приводящих к выделению таких белков с помощью вакуолей аппарата Гольджи.