8000 лет до н.э.

– люди одомашнивают скот и начинают выращивать растительные культуры;

– картофель впервые культивируется с целью употребления в пищу.

4000–2000 лет до н.э.

– биотехнологические процессы впервые используются для изготовления хлеба и

сбраживания пива с помощью дрожжей (Египет);

– приготовление сыра и вина (Месопотамия, Китай, Египет);

– вавилоняне с помощью искусственного опыления пальм пыльцой определенных мужских растений управляют процессами скрещивания.

500 лет до н.э.

– открыт первый антибиотик – масса из заплесневевших соевых бобов для лечения нарывов (Китай).

100 лет н.э.

– появление первого инсектицида – измельченных хризантем (Китай).

1322

– арабский вождь впервые использует искусственное осеменение для получения особенно выдающихся скакунов.

1590

– Янсен (Janssen) изобретает микроскоп.

1663

– английский естествоиспытатель Роберт Гук (Robert Hooke) открывает клетку.

1675

– голландец Антони ван Левенгук (Antony van Leeuwenhoek) обнаруживает бактерий.

1761

– Кёлрейтер (Koelreuter) докладывает об успешном скрещивании сельскохозяйственных растений разных видов.

1797

– английский врач Эдуард Дженнер (Edward Jenner) вводит ребенку вирусную вакцину с целью профилактики оспы.

1830–1833

– 1830 – открыты белки;

– 1833 – открыт и выделен первый фермент.

1835–1855

– немецкие биологи Маттиас Якоб Шлейден (Schleiden) и Теодор Шванн (Schwann) высказывают предположение, что все организмы состоят из клеток, немецкий патолог Рудольф Вирхов (Virchow) постулирует: «каждая клетка появляется от клетки».

1857

– французский ученый Луи Пастер (Luis Pasteur) предполагает, что микробы вызывают брожение.

1859

– Чарльз Дарвин (Charles Darwin) публикует теорию эволюции в результате естественного отбора. Концепция тщательного отбора родительских особей и сортировки разнообразных потомков существенно улучшает результаты, получаемые селекционерами конца XIX века, несмотря на их полное незнание генетики.

1865

– год рождения генетики как науки. Австрийский монах Грегор Мендель (Gregor Mendel) в результате изучения огородного гороха открывает законы наследственности – генетические закономерности передачи признаков от родителей детям.

1870–1890

– с помощью теории Дарвина селекционерам удалось создать сотни обладающих выдающимися качествами сортов хлопка;

– фермеры впервые с целью повышения урожая заселяют поля азотфиксирующими бактериями;

– Уильям Джеймс Бил (William James Beal) создает в лаборатории первый экспериментальный гибрид кукурузы;

– 1877 – немецкий микробиолог Роберт Кох (Robert Koch) разработал методику окраски и идентификации бактерий;

– 1878 – шведский инженер Карл Густав Патрик де Лаваль (Laval) изобрел первую центрифугу;

– 1879 – Джон Флеминг (Fleming) открывает хроматин – вытянутые структуры, содержащиеся внутри клеточного ядра, названные впоследствии хромосомами.

1900

– фруктовые мушки дрозофилы становятся объектом первых генетических исследований.

1902– впервые возникает термин «иммунология».

1906

– возникает термин «генетика»;

1911

Фрэнсис Роус (Francis Rous) обнаруживает первый вирус, вызывающий рак у кур (вирус саркомы Роуса).

1914

– в Манчестере (Великобритания) впервые используют бактерии для очистки сточных вод.

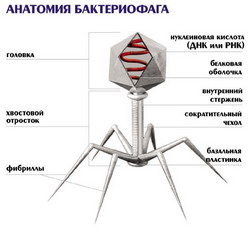

1915

– открыты фаги, или бактериальные вирусы.

1919

– впервые в печати появилось слово «биотехнология».

1920

– Эванс (Evans) и Лонг (Long) открыли человеческий гормон роста.

1928

– английский микробиолог Александр Флеминг (Alexander Fleming) обнаружил первый антибиотик – пенициллин;

– в Европе начинаются маломасштабные испытания биопестицида (Bacillus thuringiensis, или Bt) для борьбы с мотыльком кукурузным (Ostrinia nubilalis). Промышленный выпуск этого биопестицида начался в 1938 году во Франции;

– российский цитогенетик Георгий Дмитриевич Карпеченко скрещивает редис и капусту, получив при этом способных к размножению потомков скрещивания растений разных родов;

– Лайбах (Laibach) впервые использует метод гибридизации для скрещивания неродственных видов сельскохозяйственных растений.

1930

– конгресс США издает Закон о патентах на растения, разрешающий выдачу патентов на продукты селекции растений.

1933

– проводится внедрение в практическое сельское хозяйство созданной в 20-х годах Генри Уоллесом (Henry Wallace) гибридной кукурузы. Выращивание гибридной кукурузы исключает проблему сохранения семян. Доходы от повышения урожаев превышают ежегодные затраты на покупку семян, и к 1945 году гибридные сорта составляют около 78% от всей выращиваемой в США кукурузы.

1938

– возникает термин «молекулярная биология».

1941

– датский микробиолог А. Джост (A. Jost) в своей лекции на тему «Размножение дрожжей» в Львовском техническом институте (Польша) впервые упоминает термин «генная инженерия».

1942

– электронный микроскоп используется для идентификации и получения характеристики бактериофага – вируса, поражающего бактерий;

– начато массовое производство пенициллина с помощью микроорганизмов.

1944

– американский микробиолог Освальд Теодор Эйвери (Avery) с коллегами доказали, что ДНК содержит генетическую информацию;

– американец российского происхождения Сэльман Абрахам Воксмен (Selman Abraham Waksman) выделяет стрептомицин – антибиотик, эффективный в отношении бактерий, вызывающих туберкулез.

1946

– открытие возможности объединения генетического материала разных вирусов с целью создания вирусной частицы с заданными свойствами – пример генетической рекомбинации;

– осознав опасность, вызванную потерей генетического разнообразия, конгресс США выделяет средства для обширного и систематического сбора, сохранения и выращивания растений.

1947

– американка Барбара МакКлинток (Barbara McClintock) открывает транспозоны – мобильные генетические элементы, или «прыгающие гены», в геноме кукурузы.

1949– американец Лайнус Карл Паулинг (Pauling) доказывает, что серповидноклеточная анемия является «молекулярной болезнью», причина которой лежит в мутации гена, кодирующего белок гемоглобин.

1951

– впервые осуществлено искусственное осеменение крупного рогатого скота.

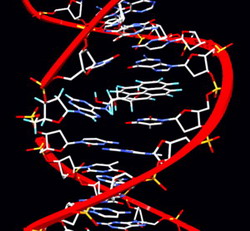

1953

– научный журнал Nature публикует статью Джеймса Уотсона (James Watson) и Фрэнсиса Крика (Francis Crick), в котором описывается двухцепочечная структура ДНК, чем открывает эру современной генетики.

1955

– впервые выделен фермент, участвующий в синтезе нуклеиновых кислот.

1956

– Артур Корнберг (Arthur Kornberg) идентифицирует фермент ДНК-полимеразу I, что ведет к пониманию процесса репликации ДНК.

1958

– установлено, что серповидноклеточная анемия возникает в результате замены одной аминокислоты;

1959– разработаны системные фунгициды;

– примерно намечены этапы биосинтеза белка.

Также в 1950-х

– открытие интерферонов;

– создание первого искусственного антибиотика.